こんにちは、ソラコム松下(ニックネーム: Max)です。

私は普段から 「つながっていない世界をつなげる」 というテーマで、IoTをはじめとする講演や執筆活動を行っています。先日(2025年7月16日)、ソラコムのIoTプラットフォーム「SORACOM」の契約回線数が800万回線に達するなど、クラウドやAIと“つながる”現場が確実に増えていることを実感しています。

では、もしその「つながり」が突然失われたら、私たちの暮らしや仕事はどうなるのでしょうか?

そんな疑問を深掘りする思考実験(ブレインストーミング)を、7月16日に開催したIoTカンファレンス「SORACOM Discovery 2025」の中で行いました。セッション名は「公開思考実験!もしも、この世界から「ヒトとモノのつながり」が消えたなら?」。この試みを通して、「つながる」ことの本当の重要性を見つめ直す貴重な時間となったのでご紹介します。

登壇者のご紹介:世代・視点の交差から見えるもの

このセッションでは、異なる世代と経験を持つ3名の登壇者を迎え、それぞれの視点から「つながりの重要性と課題」について議論しました。進行役は私(写真一番左)が務めました。

神谷明采氏(東京大学 公共政策大学院/写真左から2番目): 医療分野での新たな取り組みを研究テーマに掲げる“デジタルネイティブ世代”として、インターネットや通信網があることを前提とした感覚から素直な問いを投げかけていただきました。

太田直樹氏(New Stories 代表・元総務大臣補佐官/写真右から2番目): 1991年から海外の経営コンサルティング会社に約20年間勤務し、仕事の初期から通信や技術の進歩を企業側の視点で見てきました。インターネット創成世代として、過去のつながりのなかった時代を体験した視点を提供しました。

徳力基彦氏(note株式会社 noteプロデューサー/ブロガー/写真一番右): 新卒でNTTに入社後、新たな事業を立ち上げる会社へ転身し、ブログやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の流行を経験。インターネットを活用してきた世代として、情報発信とコミュニティの重要性を強く訴えました。

「つながり」の進化:仕事はどう変わったのか?

セッションでは、まず「つながり」が過去から現在にかけて、仕事のあり方をいかに変革したかが議論されました。

紙と電話の時代からの脱却

1990年代以前、情報共有は紙・電話・FAXが中心で、業務の即時性や柔軟性には限界がありました。太田氏は当時の非効率さを実体験をもとに語り、また徳力氏は自身の体験から「情報を持つ者と持たない者の間に大きな格差があった」と述べました。

以下は、ChatGPTが生成した「1990年頃の職場風景」のイメージです。大型の紙資料、壁際のFAX、固定電話が日常で、パソコンは「電算室」といった特殊な扱いだったのがこの頃の仕事のスタイルでした。

接続がもたらす即時性と可視化

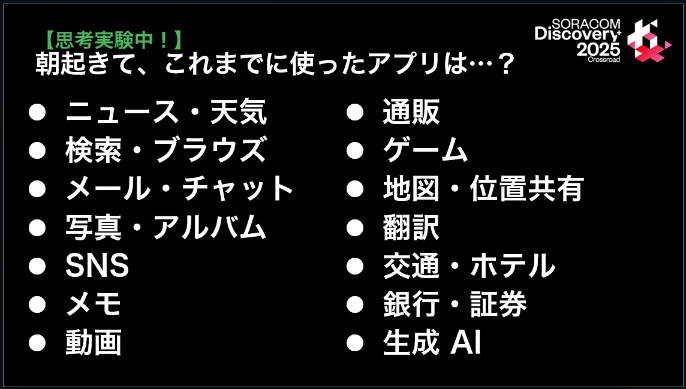

現在では、スマートフォンとインターネットの普及により、ニュース、地図、決済、AIアプリなど、あらゆる行動が「つながる」ことを前提に成り立っています。実際に当日のセッションでは、「今日、スマホで利用したカテゴリは?」という問いに対し、会場のほぼ全員が何らかのアプリを挙げました。

特にIoT による変化は大きく、見守りGPSやエレベーター、農業用機器、自動草刈り機など多様な「モノ」が常時接続され、情報共有と管理の自動化が進んでいます。これにより、現場に行かずともリアルタイムの状況を把握し、トラブル対応やメンテナンス計画が可能になりました。

日本企業が直面する「デジタルへの転換(DX)」の課題

セッションでは、「つながり」の恩恵を最大限に享受する上で、日本企業が抱える特有の課題が議論の中心となりました。

リスク回避から生まれる“分断”

多くの企業では、情報漏洩や炎上リスクを懸念し、SNSや外部クラウドツールの導入を制限しています。これは、個人が日常で当たり前に使っているサービスを「業務では使ってはいけないもの」と見なす、組織と個人の分断を生んでいます。

社内完結志向とオープンな場への不参加

海外ではGitHubやLinkedInなどのオープンなコミュニティが技術研鑽の場として活用されていますが、日本では外部活動が「副業」と見なされることもあり、積極的な関与が進みにくい現状があります。これにより、技術や情報の共有機会が制限され、企業の成長や人材の発信力に影響を与えています。

ソラコムには、IoTやSORACOMの仲間が共に学び交流するコミュニティ「SORACOM UG (User Group)」があり、オンラインや現地での情報交換がされています。ご興味があればぜひこちらにも一度足をお運びください!

「ゆでガエル」現象と未来サービスの体感不足

ゆっくり進行するデジタル化に慣れすぎることで、社会の変化に気づきにくくなってしまう――これが「ゆでガエル現象」として危機感を表したのが徳力氏です。

実際に、自動運転タクシーやレジのないコンビニ(Amazon Go等)といったサービスが国内で一般的に体験できない状況にあり、未来のビジネスモデルを想像する土壌が育ちにくいという課題があります。

若い世代の “アナログ化への「逆」順応”

神谷氏が指摘したのは、SNSを使いこなしてきた若者世代が『就職活動では情報を削除し、入社後には上司に合わせてデジタルツールの使用を控える』という現象でした。会場内でも何名かの参加者がこれに共感し、若い力が逆に抑制されてしまう構造に、危機感が共有されました。

また太田氏からは、行政分野においても、IoTを活用すれば災害対策や農業支援が進むにもかかわらず、縦割り構造や情報分断により普及が進みにくい実情が共有されました。民間・行政・市民がつながるコミュニティ形成の重要性がここで強調されました。

今後の見通しと提案:文化としての「つながり」

セッションのまとめとして、「つながり」の大切さは、単なる技術の問題にとどまらず、組織の文化や個人の考え方に深く根ざしていることが強調されました。

双方向のやり取りと情報発信の重要性

「つながり」は、情報を受け取るだけでなく、積極的に発信し共有することで真の価値を発揮します。企業が社員の知識や情報を外部に発信することを奨励すれば、集合知の活用、企業評判の向上、人材採用の強化に繋がります。

「つながる」ことへの前向きな理解

危険回避だけでなく、「つながり」がもたらすメリット(効率性、新たな発想、顧客との結びつき、人材採用力強化など)を積極的に評価し、組織全体で共有することが不可欠です。特にIoT分野では、試作品を気軽に作り、その効果を体験することで、多くの人が「つながり」の恩恵を認識し、導入を促進することが期待されます。

デジタルへの転換は文化の転換である

「デジタルへの転換(DX;デジタルトランスフォーメーション)」は、単に仕組みの導入ではなく、組織全体で新しい技術を使いこなし、情報共有を進める文化を育むことに他なりません。経営層がデジタルの価値を理解し、社員が積極的に外部とつながり、情報を発信できる環境を整えることが、企業の成長と競争力強化に繋がるという結論が示されました。

「つながり」は現代社会の基盤であり、仕事の成長を牽引する土台です。企業がこの基盤を最大限に活用し、新たな価値を生み出すには、技術導入だけでなく、組織の文化や経営層の意識の変革が早急な課題であると言えるでしょう。

未来を拓く「つながり」への意識変革

今回のセッションでは、「もし、ヒトやモノの“つながり”が消えたら?」という想像から出発し、現代社会における通信・接続の意義をあらためて再認識する機会となりました。同時に、技術導入だけでなく、それを支える 組織文化・個人の行動変容・経営の理解が欠かせないことも浮き彫りになりました。

今後、企業や組織が“つながり”を活かし、新たな価値を生み出していくには、意識の変革と文化的な転換が急務であると言えるでしょう。

もし、皆さまの現場でも「つなげること」で実現したい世界があるなら、その手段としてSORACOMをお選びいただけたら嬉しく思います。その際には、オンラインで気軽に質問できるAIボット「教えて!ソラコムのMax」や、IoT/DXに関する無料相談をご活用ください!

― ソラコム松下(Max)