皆さん、こんにちは!最近は環境負荷の少ない家系ラーメンを探している、ソリューションアーキテクトのtakao🍜です。

先日開催された「SORACOM Discovery 2025」、ご来場いただいた皆様、誠にありがとうございました!多くのセッションで熱い議論が交わされましたが、特に「これは全ての企業にとって他人事ではない!」と強い手応えを感じたのが、脱炭素経営をテーマにしたセッションでした。

「脱炭素」という言葉は知っていても、あまりにテーマが壮大で、「一体、何から手をつければ…」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

今回のブログでは、その悩みに明確な「解」を提示したセッションの内容を、参加された方も、惜しくも見逃した方にも分かりやすく、徹底的に深掘りして解説します!

なぜ今、本気で「脱炭素経営」に取り組むべきなのか?

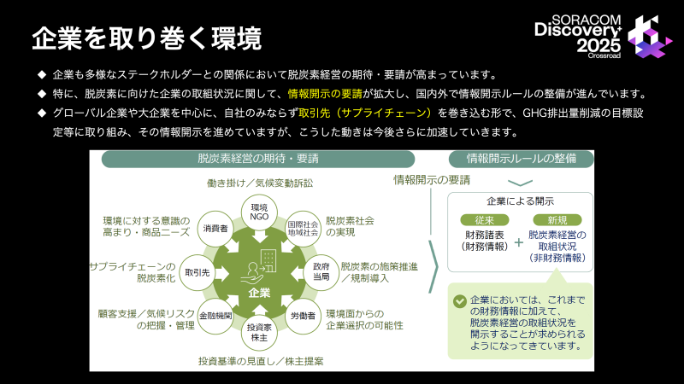

セッションではまず、「脱炭素経営」が単なる環境活動ではなく、企業の存続を左右する経営課題であると強調されました。その理由は、大きく2つあります。

- 取引先からの要請(サプライチェーンからの圧力) 「脱炭素に取り組んでいない」という理由で、ある日突然、主要な取引先から取引を打ち切られる。そんな事例が、既に国内で起こり始めています。自社だけでなく、サプライチェーン全体での脱炭素への取り組みが、企業の選定基準になりつつあるのです。

- 制御不能な電力価格の高騰 円安やカーボンプライシング導入の影響で、電力価格は今後も上昇し続けると予測されています。その額は、

2030年には現在の1.5倍、2050年には2〜3倍に達する可能性も示唆されました。もはや、電力使用量をコントロールすることは、利益確保のための必須スキルと言えます。

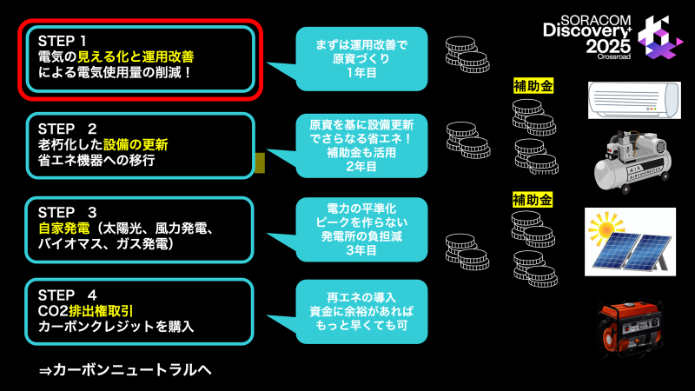

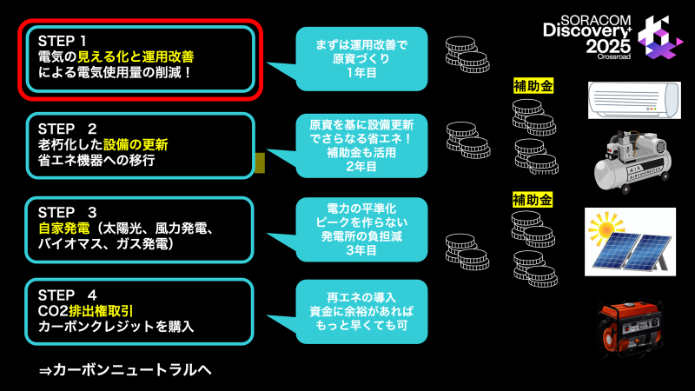

明日から実践できる!脱炭素経営への「4つのステップ」

では、具体的にどうすれば良いのか?セッションでは、株式会社コバヤシ精密工業様が実際に成果を上げた事例を基に、再現性の高い4つのステップが紹介されました。

ステップ1:電力の「見える化」と徹底した運用改善

全ての始まりは、現状を正しく「見える化」することです。コバヤシ精密工業様では、エニマス社の装置を工場の分電盤に取り付け、各設備の電力使用量を1分間隔でクラウドに送信。これにより、驚くべき事実が次々と明らかになりました。

- 事例①:待機電力の発見と削減 誰もいないはずの日曜日に、なぜか電力が消費され続けていることを発見。原因は、外国製機械のトランスが主電源オフ後も電力を消費していたことでした。トランスの前にブレーカーを設置し、使わない時は完全に電源を遮断できるように改善しました。

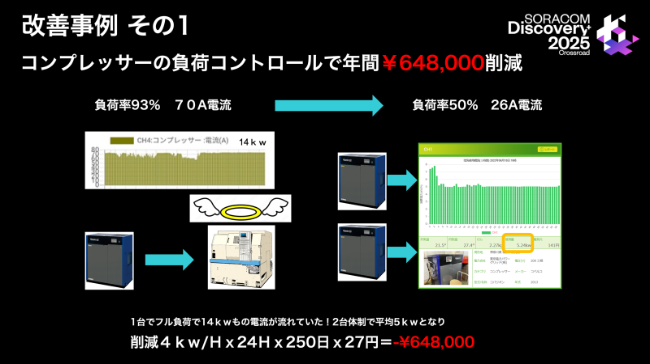

- 事例②:エアーコンプレッサーの負荷分散 モーターは負荷率を下げると電力値も下がる特性があります。そこで、高負荷で稼働していたコンプレッサーを2台体制で負荷分散させたところ、

年間約65万円ものコストダウンに成功しました。

驚くべきは、これらの改善がお金をかけずに実現された点です。コバヤシ精密工業様は、このステップだけで年間約12万kWh、金額にして約500万円の節電を達成しました。これは中小企業にとって、約1億円の売上に匹敵する利益確保と同等の価値があると解説されました。

ステップ2:高効率設備への移行

ステップ1で生み出した「500万円」を原資に、補助金も活用しながら、古い設備を新しい高効率な設備へと更新していきます。これにより、さらなる電力削減が可能になります。

ステップ3:自社での発電

高効率化だけではカーボンニュートラル達成は困難です。そこで、太陽光発電などを導入し、エネルギーの一部を自社で創り出すことを目指します。

ステップ4:カーボンクレジットの購入

上記3ステップを踏んでもなお残る排出量を、最終手段としてカーボンクレジットの購入によって相殺します。

この挑戦を支える「三位一体」のサポート体制

この一連の取り組みは、決して一社だけで行う必要はありません。セッションでは、各分野のプロフェッショナルによる強力なサポート体制も紹介されました。

- エニマス社:電力計測のハードウェアを提供

- ソラコム:計測データをクラウドへ送るセキュアな通信を提供

- ウイングアーク1st社:データを可視化し、分析やコンサルティングまでを支援

この三社連携により、中小企業でも安価に、かつスムーズに脱炭素経営の第一歩を踏み出せる世界の実現を目指しているとのことです。

まとめ:「脱炭素」は、コストではなく「利益」を生む

今回のセッションレポート、いかがでしたでしょうか。 「脱炭素経営」とは、コストをかけて我慢する活動ではなく、現状の無駄を「見える化」し、利益を生み出しながら、企業の競争力を高めていく戦略的な経営手法であることが、お分かりいただけたかと思います。

そして、その輝かしい第一歩は、驚くほど身近な「電力の見える化」から始まります。

このレポートが、皆さんの会社の未来を考えるきっかけになれば、これ以上嬉しいことはありません。

― ソラコム takao🍜

用語解説

カーボンニュートラル / 脱炭素経営

カーボンニュートラルとは、企業の活動などによって排出される温室効果ガスの量から、植林や森林保護、あるいはCO₂を回収・貯留する技術などによる「吸収・除去量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにすること(ネットゼロ)を指します。完全に排出をゼロにするのではなく、排出した分を別の場所で吸収・除去することで「差し引きゼロ」を目指す考え方です。

脱炭素経営とは、このカーボンニュートラルを達成するために、気候変動対策を自社の経営戦略の中心に据えることです。単なる環境活動ではなく、省エネによるコスト削減や、新たなビジネスチャンスの創出、取引先からの信頼獲得など、企業価値を高めるための重要な経営手法とされています。

Scope1, 2, 3(スコープ1, 2, 3)

企業の温室効果ガス排出量を測定・報告するための、国際的な分類(ルール)です。排出源を以下の3つの範囲(スコープ)に分けて計算します。

- Scope1(直接排出量) 事業者自らが直接排出する温室効果ガスのことです。例えば、自社の工場で燃料を燃やしたり、社用車のガソリンを燃焼させたりすることで発生する排出がこれにあたります。

- Scope2(間接排出量) 他社から供給された電気、熱、蒸気の使用に伴う間接的な排出のことです。自社で電気を作っているわけではなくても、購入している電気が火力発電所などで作られる際に排出された温室効果ガスを、自社の排出量としてカウントします。

- Scope3(その他の間接排出量) Scope1、2以外の、サプライチェーン(取引先)における間接的な排出を指します。原材料の調達、従業員の通勤、製品の輸送、顧客による製品の使用、製品の廃棄など、自社の活動に関連する非常に広範な排出が含まれます。

サプライチェーン排出量

これは主に「Scope3」のことを指す言葉です。自社だけでなく、製品やサービスが顧客に届くまで、そして使われた後までの一連の流れ(サプライチェーン)全体で、どれだけ温室効果ガスが排出されているかを合計したものです。「取引先が脱炭素に対応しないと、自社の評価も下がる」と言われるのは、このサプライチェーン排出量までが企業の責任範囲と見なされるためです。

カーボンプライシング

「炭素に価格を付ける」という考え方で、温室効果ガスの排出量に応じて企業などに金銭的な負担を求める政策手法の総称です。これにより、排出量を減らすことへの経済的なインセンティブ(動機付け)を生み出します。主な方法として以下の2つがあります。

- 炭素税: 排出量に応じて直接課税する方法。

- 排出量取引制度: 国や地域が排出量の上限(キャップ)を定め、企業間で排出枠を売買(トレード)できる制度。

講演で触れられた「電力価格の高騰」の要因の一つとされています。

カーボンクレジット

植林活動や再生可能エネルギーの導入など、温室効果ガスの削減・吸収に貢献する活動によって生み出された「削減価値」を、売買可能な証明書(クレジット)にしたものです。

自社の努力だけではどうしても削減しきれない排出量を、このクレジットを購入して埋め合わせる(オフセットする)ことで、カーボンニュートラル達成の最終手段として用いられます。

GHG(温室効果ガス)

Greenhouse Gasの略で、地球温暖化の原因となるガスの総称です。最も有名なのは二酸化炭素(CO₂)ですが、それ以外にもメタン、フロンガスなどが含まれます。 ニュースやレポートで「GHG」という言葉が使われるのは、CO₂だけでなく、温暖化に影響を与える全てのガスを対象として議論していることを示すためです。多くの場合、「CO₂換算」という形で、様々なガスの影響度をCO₂を基準とした一つの数値にまとめて扱います。