こんにちは、ソラコム松下(ニックネーム: Max)です。

2025年7月16日のIoTカンファレンス「SORACOM Discovery 2025」は、AI時代におけるIoTの“実装の要(かなめ)”を、データとネットワークの両輪から捉え直すことを目的に開催しました。現場に届く実装をどう設計し、どのように価値化までつなげるのか?その解をグローバルのIoT事例(Sollatek)、そしてSORACOMの新発表・最新アップデートを軸に、フィジカルとデジタル、そしてAIが交差する現在地をソラコムCTOの安川をはじめ、SORACOMの技術をリードする面々からご紹介しました。

真のIoT「リアルワールドAIプラットフォーム」

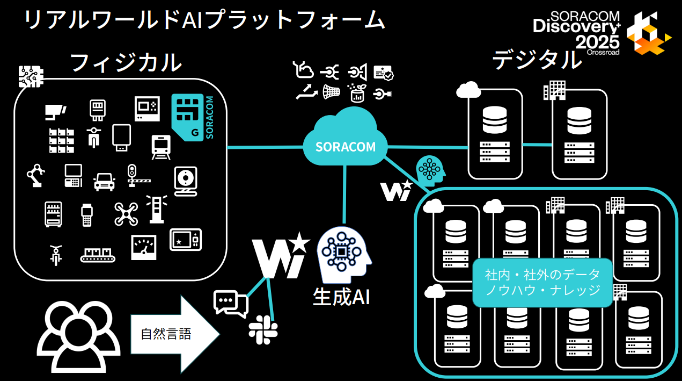

セッションの冒頭は安川から始まりました。IoTは、「つなぐ」で終わらせず、集めたデータに基づく判断と実行までをAIで回す段階に入ったと述べました。フィジカル(現実)とデジタル(クラウドや社内データ)がAIを介して共鳴し、システム同士が有機的に連鎖していく世界観を改めて共有しました。

ここで示したのが、新たなコーポレートビジョン&ミッション「Making Things Happen」であり、“つながる世界で本当に物事を動かす”という意思を、プロダクトとオペレーションの両面で体現していくと位置づけました。

あわせて、新構想「リアルワールドAIプラットフォーム」を発表、IoTデバイスのデータだけでなく、社内業務や外部の情報も含めてAIに“つなぎ”、参照・解析・実行までを一気通貫で支援する構想です。IoTとAIを足し算で並べるのではなく、最初からAI実行を前提に設計する――このパラダイムシフトを明確にしたかたちです。

コネクティビティは “自由な管理” へ

続いて安川は、世界213の国と地域での接続実績を土台に、新機能「SORACOM Connectivity Hypervisor」を紹介しました。SIM上の小さなソフト(IoT Profile Assistant)とプラットフォーム側の制御が連携し、対応キャリアのプロファイルを遠隔で配信・有効化できるようにします。一つのユースケースとして「通常はローカル回線、障害時はバックアップ」としてSORACOM回線に自動切り替えといった事を想定していますが、さらなる活用も見据えています。

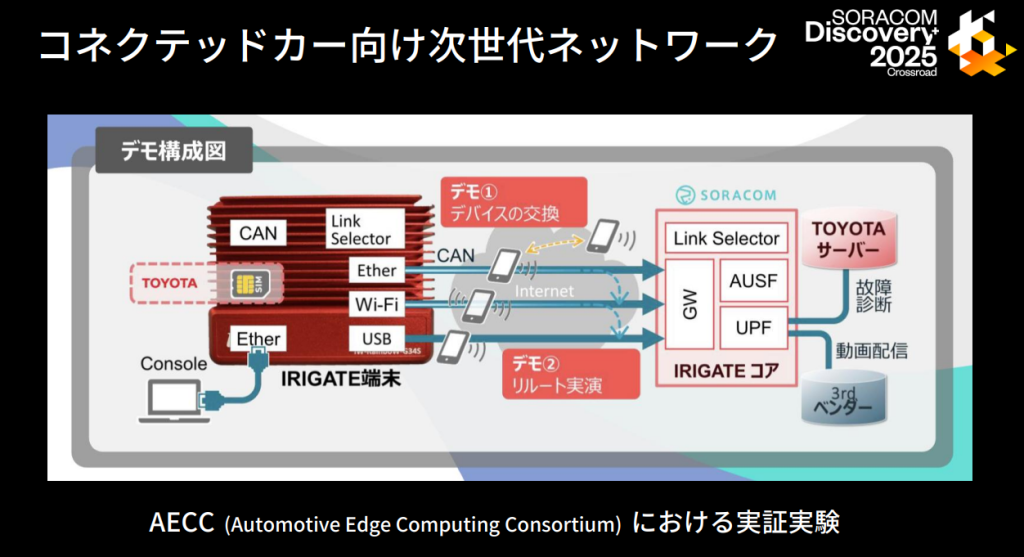

この機能の背景にはIoT向けeSIM標準(SGP.32)の進展があり、プッシュ型のプロファイル切替など現場が求めてきた振る舞いを前提にできるようになりました。国や契約による使い分け、大容量や音声の要件、デュアルSIM対応といった実務要件に応え、2025年度中の対応プロダクト提供を目指すと述べました。あわせて、AECC/トヨタの次世代コネクテッドカー実証でも、柔軟なプロファイル管理の価値が期待されていることを共有しました。

グローバルのIoT事例と、多回線運用のリアル

SollatekのHead of IoTとして来日したDimitris氏は、IoTを活用した取り組みを紹介しました。同社は、商業用冷蔵機器やコーヒーマシン、自販機など40万超規模の機器を世界で展開し、Coca-Cola、Pepsi、Heineken、Unileverといったブランドで採用が進んでいます。製造段階でSORACOMのSIMを組み込むことで、設置先がGSM/4G/NB-IoT/LTE-Mといった様々なセルラー通信に対応するエリアであっても、ほぼプラグ&プレイでつながる運用性が、導入の再現性を高めていると語りました。

安川との対談では、かつて巨大なCSV/Excelで「SIM台帳」を運用していた“痛み”が共有され、現在はデータ分析基盤サービスであるSORACOM Queryの活用により状態把握や切り分けが大幅に効率化されたと振り返りました。技術的な親和性に加えて、顧客フィードバックを基に改善していく関係性が、グローバル規模の展開を支えている事を話しました。

SORACOM Query GAと“探る”体験

続いて登壇したCTO of Japanの松井からは、先ほど話題に上がった「SORACOM Query」の一般提供(GA)を発表しました。SORACOMのデータ蓄積サービス「SORACOM Harvest Data」だけでなく、SORACOMプラットフォーム自体が持つデータを統合して扱い、UIやCLIで自然言語からSQLを生成しながら素早く“探る”体験を提供します。上位プランではTableauやLooker StudioなどのBI連携にも対応し、地図・グラフでの可視化からダッシュボード化までスムーズに行えます。

IoT特有の時系列データにおける配列の取り扱いはもちろん、期間中の差分計算など扱いづらいペイロードの整形もSQLで完結できます。

初月と翌月は無料トライアルで、既にSIMやHarvestを運用中であれば、今日から手元のデータで試せます。API/CLIはバッチ連携やCSV/JSON出力にも対応し、日々の業務でも活用しやすい構成です。

スケールと信頼性の基盤刷新

Chief Engineering Officerとして技術部門を統括する片山からは、800万回線の先を見据えた基盤整備として、セキュリティと統制の取り組みを説明しました。SOC 2 Type 1に続き、継続的な有効性や可用性まで評価対象に含むSOC2 Type 2の監査にも対応をしています。これにより、より大規模なお客様が求める基準を、第三者レポートで裏づけていく考えです。

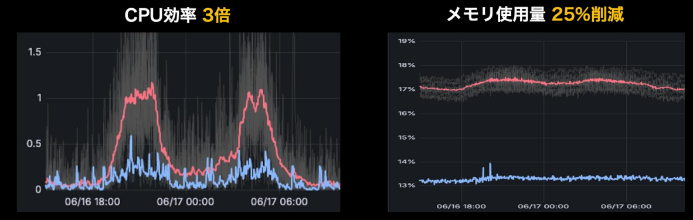

技術面では、通信コアをRust実装へリプレースする刷新を明らかにしました。社内実測ではCPU効率約3倍、メモリ使用量約25%削減、安定性も向上しており、既に一部処理で新コアが実トラフィックを担っています。2000万回線規模を視野に、段階的な置き換えを進めていく計画です。

AI主体戦略としての新サービス「Wisora」とMCPサーバー

再び登壇した安川からは、ソラコムの運用知見をすぐ使える形にまとめた新サービス「Wisora(ウィソラ)」も発表しました。サポートや問い合わせ対応といった業務を生成AIで支援しつつ、将来的には社内外のデータをAIへつなぐ入口として「リアルワールドAIプラットフォーム」の実装面を押し広げていく構想です。

加えて、SORACOMプラットフォーム自体もAIによる強化が行える取り組みとして、SORACOM API対応のMCPサーバー提供開始をデモとともに紹介しました。チャットで「課金トップ5を可視化して」と自然言語で依頼すると、エージェントがAPIを呼び出してグラフを生成し、続けてコスト最適化の示唆まで自動で提示します。コンソール操作でもスクリプトでもない、“会話で運用する”体験が、現場の意思決定と実行の速度を底上げします。

最後に安川は「リアルワールドAIプラットフォーム」という真のIoT構想を中心に据えて、これからも皆さまとともに “つながる世界で物事を動かす” 取り組みを加速していくと締めくくりました。

本セッションはASCIIでもレポートとなっています。併せてご覧ください。

参考:セッションで紹介した新発表一覧

- IoT通信の選択肢と運用の柔軟性を拡張する 「SORACOM Connectivity Hypervisor」を発表

- IoTデータ分析基盤「SORACOM Query」を正式に提供開始

- ソラコム、内部統制を評価するSOC2 Type2報告書を受領

- IoTプラットフォームSORACOMの契約回線が、800万回線を突破

- Webから申し込んですぐ始められる 生成AIボットサービス「Wisora」を発表 (サービスサイト)

― ソラコム松下 (Max)