こんにちは、ソラコムのテクノロジー・エバンジェリスト 松下(ニックネーム: Max)です。

設備やシステムの監視は、人の目や定義済みルールが中心です。人手不足を背景に省人化や効率化を進める必要があるものの、現場のデジタル化や、さらにAIで「見つける・考える」をどこまで任せられるのでしょうか。

このブログでは設備の監視自体を振り返りつつ事例と、AIによって広がるユースケースを整理し、実装のポイントをご紹介します。

監視業務の目的と、行うべきこと

そもそも監視はどのような目的で行っているのか、そこからの整理です。

目的:設備の状態把握

- 異常の早期発見 ― 障害や不具合をすぐに見つける

- 復旧と対応の迅速化 ― 原因を早く特定し、影響を小さくする

- 予防と最適化 ― 将来のトラブルを未然に回避する

行うべきこと

- 情報の収集 ― 設備や利用状況のデータを集める

- 状態の見える化 ― 整理して、誰もが分かる形で表示する

- 異常の検知と通知 ― 基準を定め、関係者に確実に伝える

ポイントとしては検知や復旧、予防をしたいために「状態を把握する」というものです。

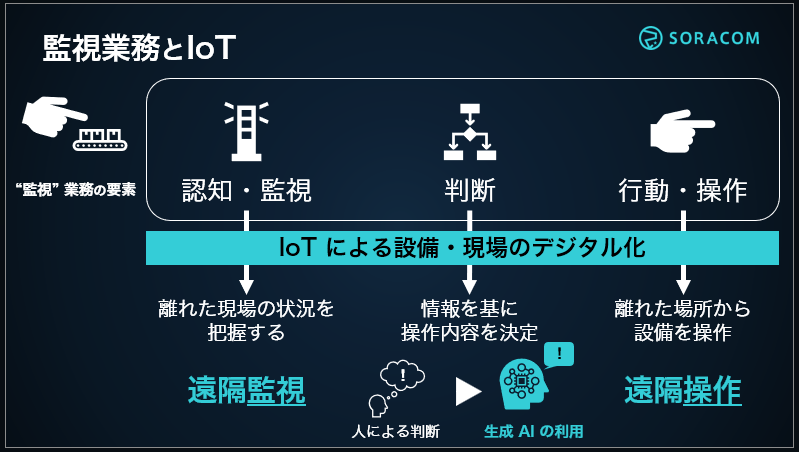

監視の基本構造と IoT の役割

監視業務は「監視」「判断」「行動」という3つの要素が不可欠です。ここでのポイントは「監視」という言葉の定義です。

広い意味では設備の状態把握や状況判断、そして行動や操作までを監視とする場合がありますが、これは “業務” としての単語と言えます。狭い意味では運転行動における認知、すなわち対象を明確に把握することが監視です。

IoT は監視業務において、特に(狭い意味での)監視や行動で遠隔化を実現できます。また、監視で得られた情報を判断材料にもできるわけです。

設備に手を加えずデジタル化「後付け IoT」と2つのパターン

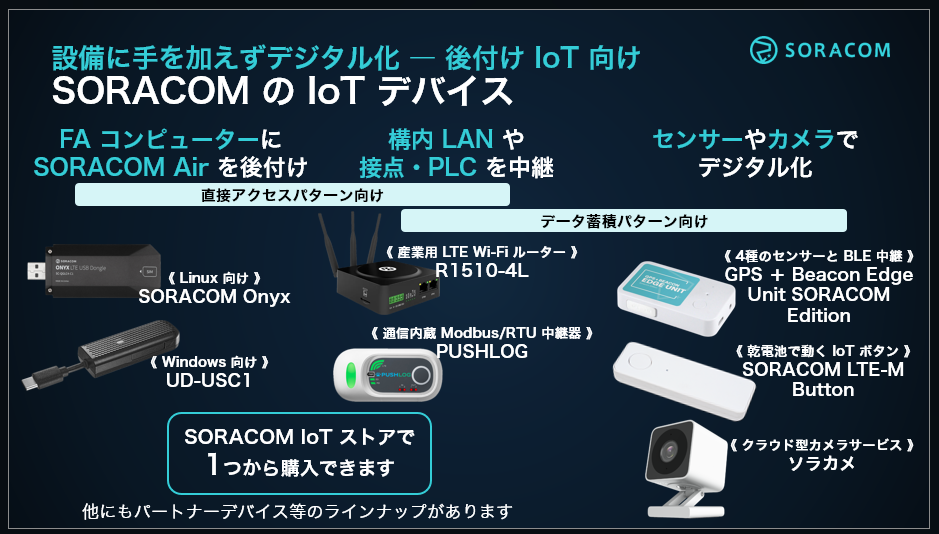

IoTと聞くと、なにか大がかりなことや費用が掛かると思われがちですが、現在はできる限り手を加えずに設備のデジタル化を行う「後付け IoT(レトロフィットIoT とも呼ばれることもある)」という手法があります。

通信アダプターを制御用のFA(Factory Automation)コンピュータに取り付けたり、中継器を利用してクラウドと通信する構成、またはセンサー内蔵デバイスやカメラが利用できます。

この後付け IoT という手法の詳細はついては、動画をご覧ください。

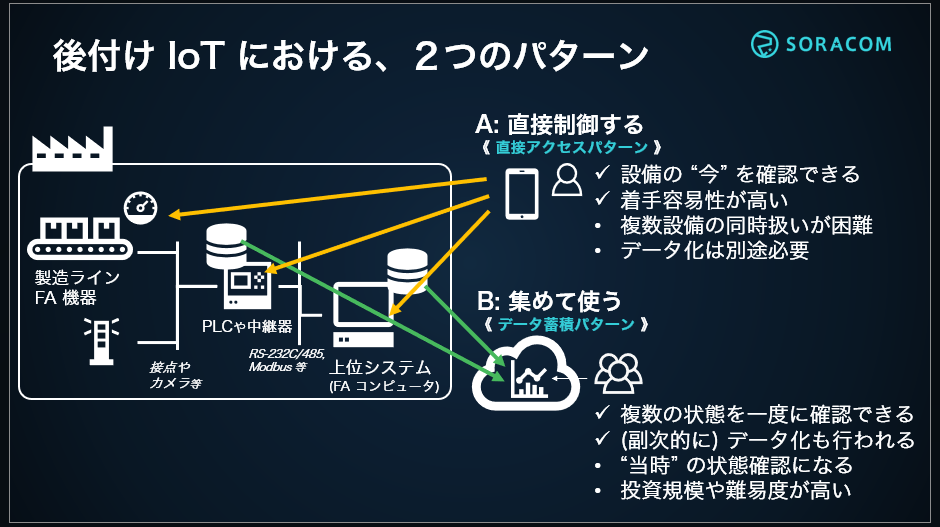

後付け IoT によって可能になることが2つあります。

まずは「直接アクセスパターン」です。これは遠隔地からネットワークを通じて現場の設備や機器を直接監視・操作するものです。もう1つが「データ蓄積パターン」です。設備からデータをクラウド等に集めて、そのデータを基に判断・操作します。

直接アクセスパターンは設備の“今”をすぐに確認でき、導入が容易です。ただし複数設備の同時監視やデータ活用には不向きで、長期的な分析には別の仕組みが必要です。データ蓄積パターンは多数の設備をまとめて把握でき、履歴分析や将来のAI活用にもつながります。一方で、初期投資や構築の難易度は高くなります。

短期的に素早く始めるなら直接アクセス、長期的な活用を見据えるならデータ蓄積となるでしょう。現場では、この2つを段階的に使い分け、もしくは両方を利用していくのが現実的です。

AIが監視をどう変えるか:ユースケース整理

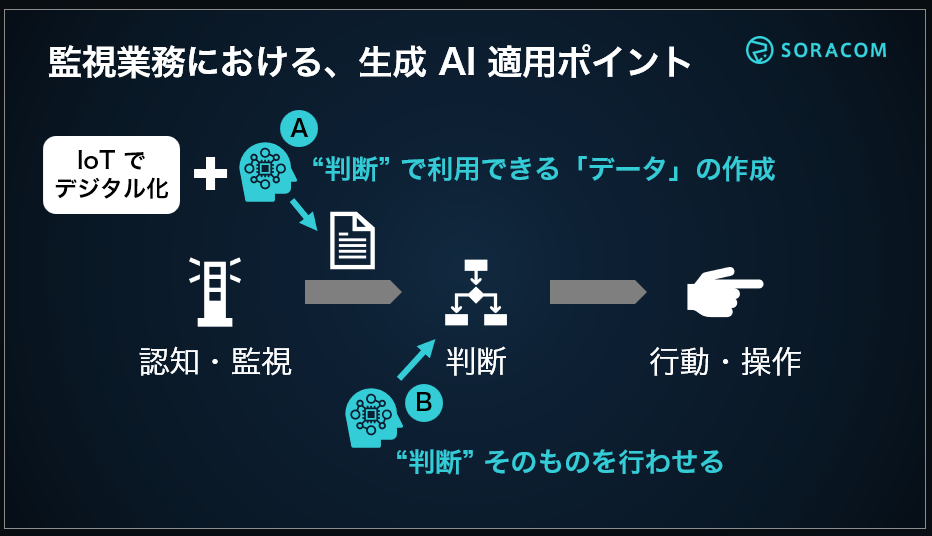

IoTによって現場をデジタル化できると、AI 活用の道が見えてきます。では、どのように監視業務で AI を活用していくのか?という疑問に対しては、現在2つのケースが考えられます。

A. データ化の高度化(判断の材料づくり)

- 画像・映像からの自動要約(日報化)、物体・行動の抽出

- 定期取得画像の比較で変化点を抽出

B. “判断” 自体のの自動化

- 故障・異常の自動検知(しきい値+傾向)

- 作業効率や安全対策の最適化(動線・稼働の分析)

- 予防保全とコスト最適化(劣化・需要の先読み)

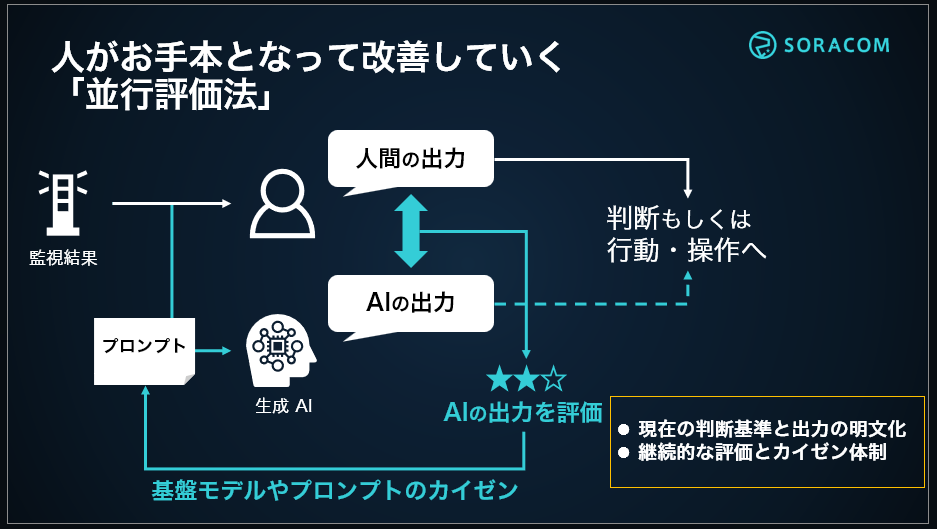

AI のお手本として人が寄り添う「並行評価法」

AI活用の課題は、AIの出力そのものにあります。カメラ映像の分析結果が期待通りか?判断結果が意図に沿ってるものか?こういった疑問を解決していく方法の1つに「並行評価法」をご紹介します。

これは「いきなりAIに切り替えるのではなく、人の運用と並行してAIを用いて評価していく」というものです。人をお手本として、AIの調整を行っていく考え方となります。

AI の調整対象としては、基盤モデルの選択等はもちろん、プロンプトも対象です。むしろプロンプトを調整していくのが容易かつ効果も得られやすいでしょう。

並行評価法をしていくためには、AI との並行稼働の前に行うことがあります。それが「現在の業務における明文化」と「継続的な評価体制づくり」の2点です。

AIの出力を評価するには、その基準が不可欠です。それを現在の業務を基に洗い出します。具体的には判断基準や期待する出力を明文化します。これで AI の出力が評価できます。

めでたく業務を AI に切り替えられたとしても、長期にわたる運用においては AI の想定外入力が発生することもあり、多くの場合は意図した出力にならないかもしれません。そこで評価とプロンプト等の改善を継続的に行うことが不可欠です。

SORACOM Fluxで AI の現場実装を加速

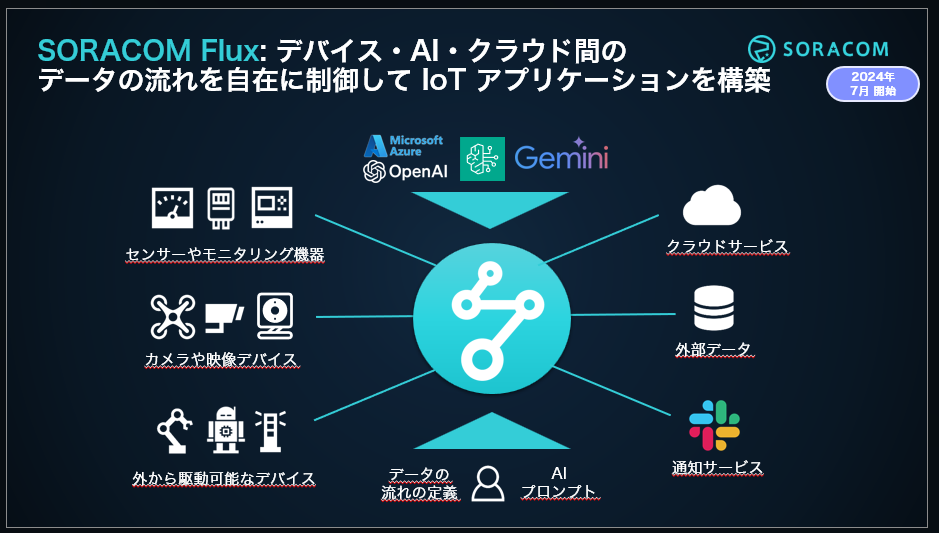

ここまででIoTとAIの関係と、AI 導入の段階的な方法として「並行評価法」を解説してきました。現場のデジタルと AI をつなげるには Python などのプログラムを書く事が必要なのが現状です。

SORACOM Fluxは、デバイス・AI・クラウドをつなぎ、IoT データの流れをローコードで定義できます。

- カメラやセンサーのデータ取得 → AI処理 → 通知/制御 までを一連で構築

- プロンプトや条件の変更を素早く反映(現場チューニングと相性が良い)

- 外部サービス(可視化・蓄積・通知)との連携が容易

まとめと次の一歩

監視の核は状態把握です。そこにAIを重ねると判断における材料づくりの効率化、そして判断そのものの自動化と、業務の省力化につながります。

実際の導入においてはいきなりAIに切り替えるのではなく、人が寄り添いながら導くという方法を解説しました。そして SORACOM Flux を用いることで、現場のデジタルの取り込みに加えて、プロンプト調整も容易なことを紹介しました。

セミナーで具体例とデモを確認

本内容は以下のセミナーにおいて、クラウド型カメラによる監視業務や AI 活用の事例も含めて詳細に解説しています。

- AIで強くする遠隔監視の実務セミナー (9/26・9/29)

- 内容:監視の整理/AIの適用ポイント/既存設備への取り込み手順/Fluxでの実装デモ

- 参加費:無料(オンライン)

- 参加特典:講演資料

- お申込みはこちら https://attendee.bizibl.tv/sessions/se3xkFLQEbVV

またIoTにおける監視の基礎から実務まで学べるセミナーもご用意しています。

- IoT入門セミナー 遠隔監視・操作の事例と取り組み方編 (10/7・10/8・10/9)

- 内容:遠隔監視の基礎整理/事例紹介/操作との違い/SORACOMでの導入手順

- 参加費:無料(オンライン)

- 参加特典:講演資料

- お申込みはこちら https://attendee.bizibl.tv/sessions/seorfAcXsufo

どちらも私(Max)が解説いたします。是非セミナーでお会いできれば!

― ソラコム松下 (Max)