本記事は、ASCII.jp(株式会社角川アスキー総合研究所)に掲載された記事より転載/再編集したものです。

元記事:https://ascii.jp/elem/000/004/309/4309836/ 文:大谷イビサ 編集:ASCII 撮影:曽根田元

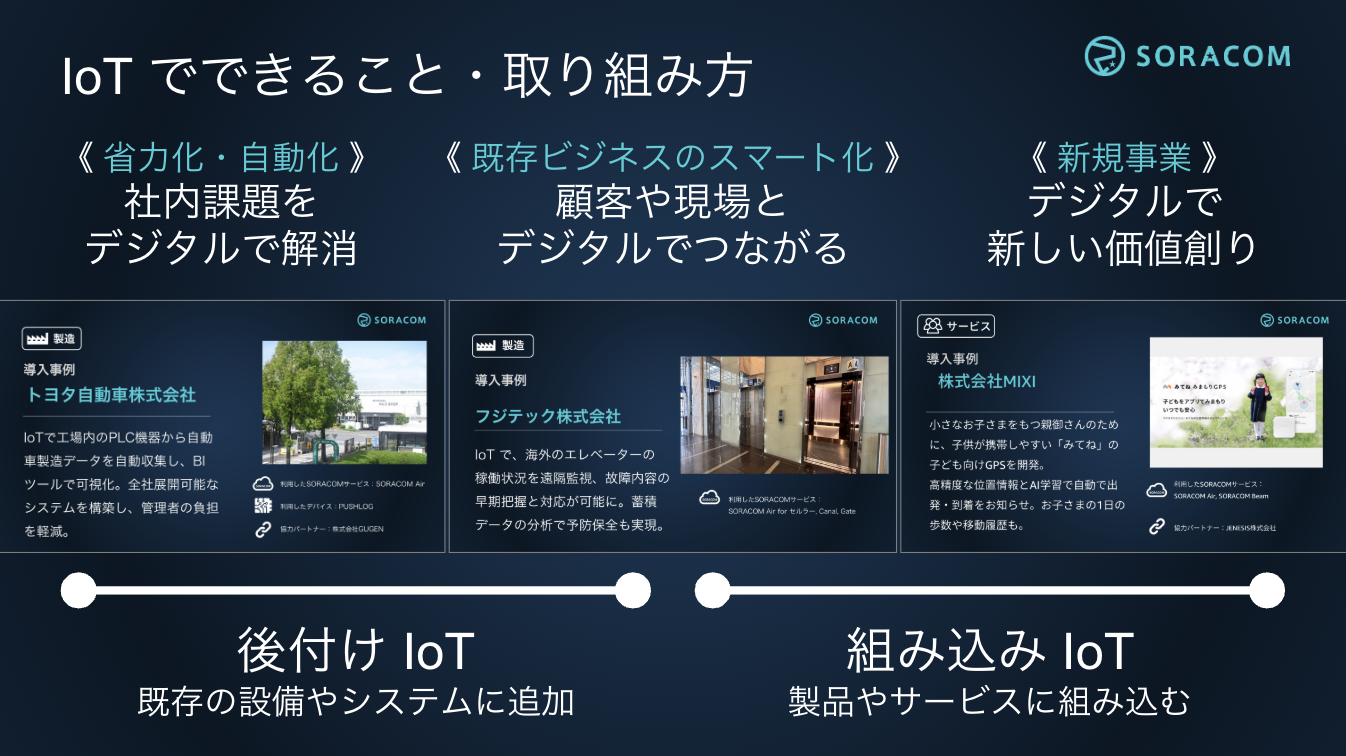

「世界中のヒトとモノをつなげ共鳴する社会へ」を掲げ、IoTの導入や運用のハードルを下げるプラットフォームサービスを構築してきたソラコムも、今年いよいよ10年目を迎える。10年に渡って、積み重ねてきたユーザー事例をひもとくと、大きく「後付けIoT」と「組み込みIoT」の2つの手法に分類される。ソラコムへの取材を元に、両者のアプローチとその勝ちパターンを見ていく。

後付けIoTで実現する既存設備からのデータ収集や遠隔操作

先日開催されたソラコムの年次イベント「SORACOM Discovery 2025」でも取り上げられた「後付けIoT」と「組み込みIoT」。同じIoTだが、両者は課題の捉え方、プロジェクトの進め方、そして必要なサービスやデバイスが異なるという。

後付けIoTは既存設備に極力手を入れずにIoTを追加していく手法。デバイスからデータを収集して、見える化するパターンのほか、直接デバイスを遠隔管理するパターンもある。ソラコムの事例の場合、工場のPLC装置から製造データを自動収集し、BIツールで可視化したトヨタ自動車や、製造業向けロボットの遠隔管理やデータ活用を実現したリンクウィズなどが挙げられる。

後付けIoTは後述する組み込みIoTに比べて事例が多い。省力化や自動化により、社内課題をデジタルで解決したり、顧客と現場とデジタルでつながり、既存のビジネスをスマート化するわけだ。特に製造業の場合は、工場などでの設備のリプレースが容易ではないため、後付けIoTとなることが多い。

後付けIoTの最大の課題は、まさに既存設備をIoT対応させることだ。製造業などでは「レトロフィット」と呼ばれるが、業界独自の専用インターフェイスの機器から、いかにデータを読み出すかを考えなければならないのだ。場合によっては、外部インターフェイス事態がないため、外形や周辺情報からデータを取得する必要がある。

後付けIoTを可能にする通信機器やセンサー、デバイスを拡充

これに対してソラコムやパートナーはFAコンピューター向けのUSBドングル、構内LANや接点、PLC向けの産業用ルーター、中継器などを用意。さまざまなインターフェイスを経由して、データを読み出すことが可能になる。また、既存設備に手を入れず、センサーで得られる情報を取り込むという方法もある。たとえば、センサーの温度や湿度、振動、加速度などを取得すれば、現地に出向かなくとも、設備の状態を把握することが可能になる。

その点、SORACOMの場合、さまざまなセンサーデバイスを用意しており、4種類のセンサーやバッテリーを内蔵したGPSマルチユニット、ボタンや接点の操作を受付ける乾電池駆動のIoTボタン、そしてクラウド型のカメラサービス「ソラカメ」などを用意している。これらはSORACOM IoTストアから1個単位で購入することができるので、気軽に試作を動かすことが可能だ。

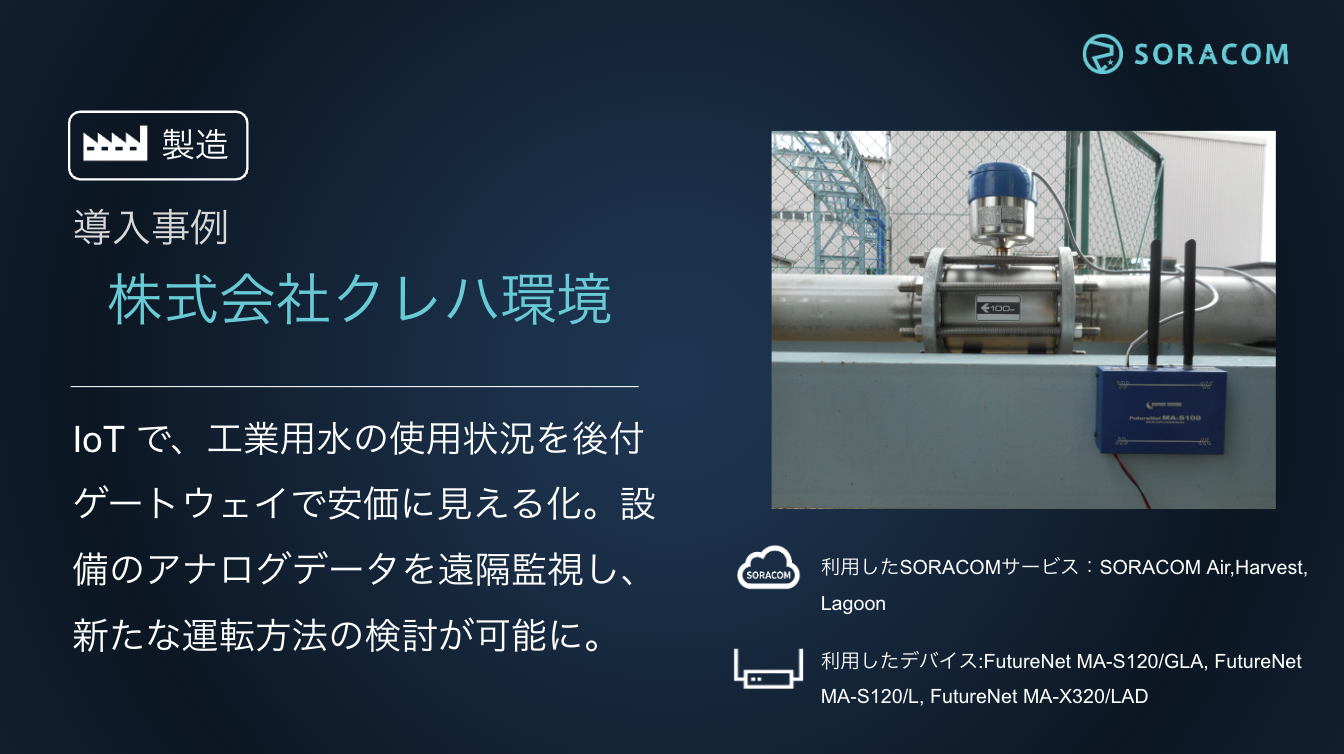

事例としては、センサーが出力するアナログ信号をゲートウェイが計測することで工場用水の使用状況を把握したクレハ環境や輸送トラックの位置情報を取得し、物流の課題を解決したAGCなどが挙げられる(関連記事:内製化で実現したAGCの物流クライシス対応 位置情報とIoTがどこまでできたのか?)。

後付けIoTの実現を容易にするサービスも拡充してきた。たとえば、IoTデータの収集や蓄積を行なえる「SOARCOM Harvest」、蓄積したデータを可視化するダッシュボードの作成や共有が可能な「SORACOM Lagoon」、固定のグローバルアドレスなしでセキュアにリモートアクセスできる「SORACOM Napter」などだ。サービス開発に時間をかけず、ビジネスの価値創出に専念できるのが、SORACOMの大きな魅力だ。

最近の注目はソラカメのようなクラウド型カメラだ。以前はネットワークカメラやデータ保存のためのストレージが高価だったが、クラウドにデータをアップロードできる安価なカメラの普及で、導入のハードルは一気に下がった。さらに、AIの画像認識が進化したおかげで、人間の目の代わりにカメラを利用できる。たとえば、外部インターフェイスがないため、数値をデータで取り込めないアナログメーターでも、画像認識で値を読み取ることが可能になる。

スタートアップや新規事業の組み込みIoT ソラコムならイチから支援できる

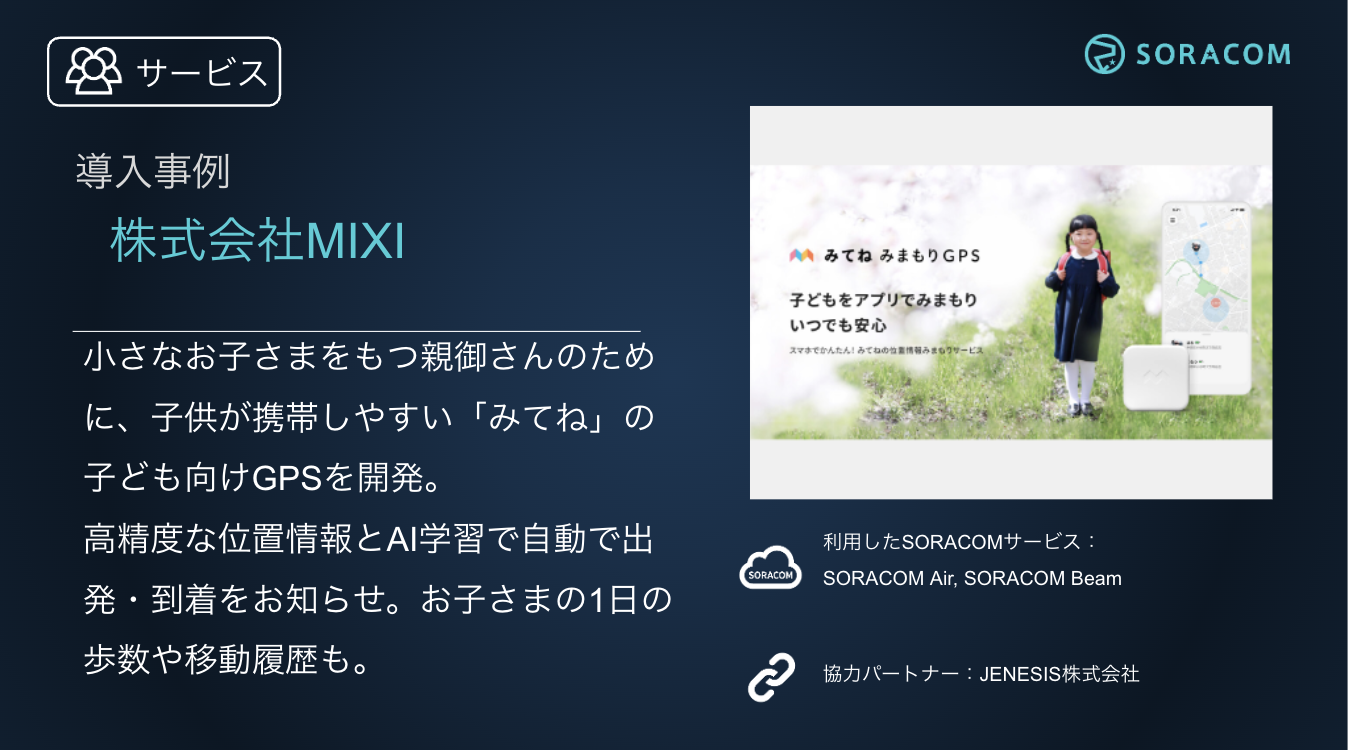

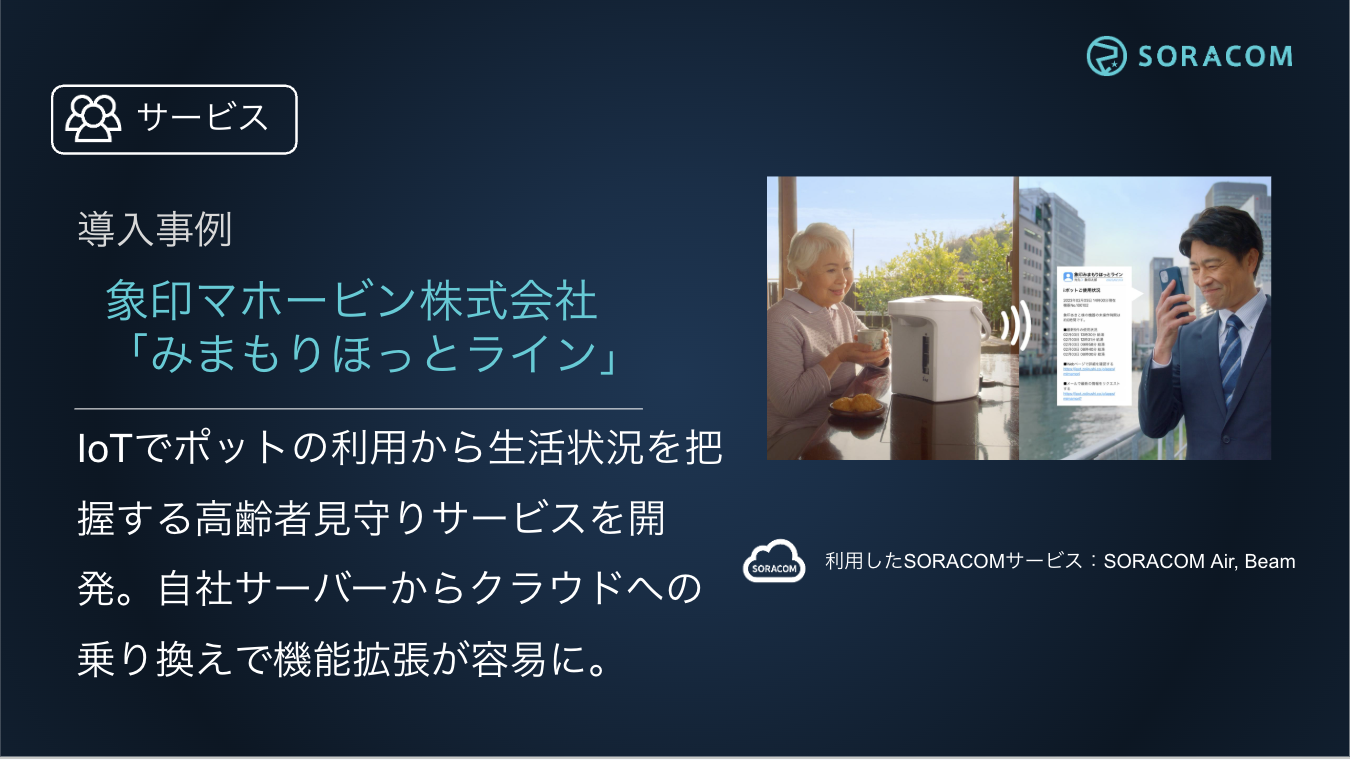

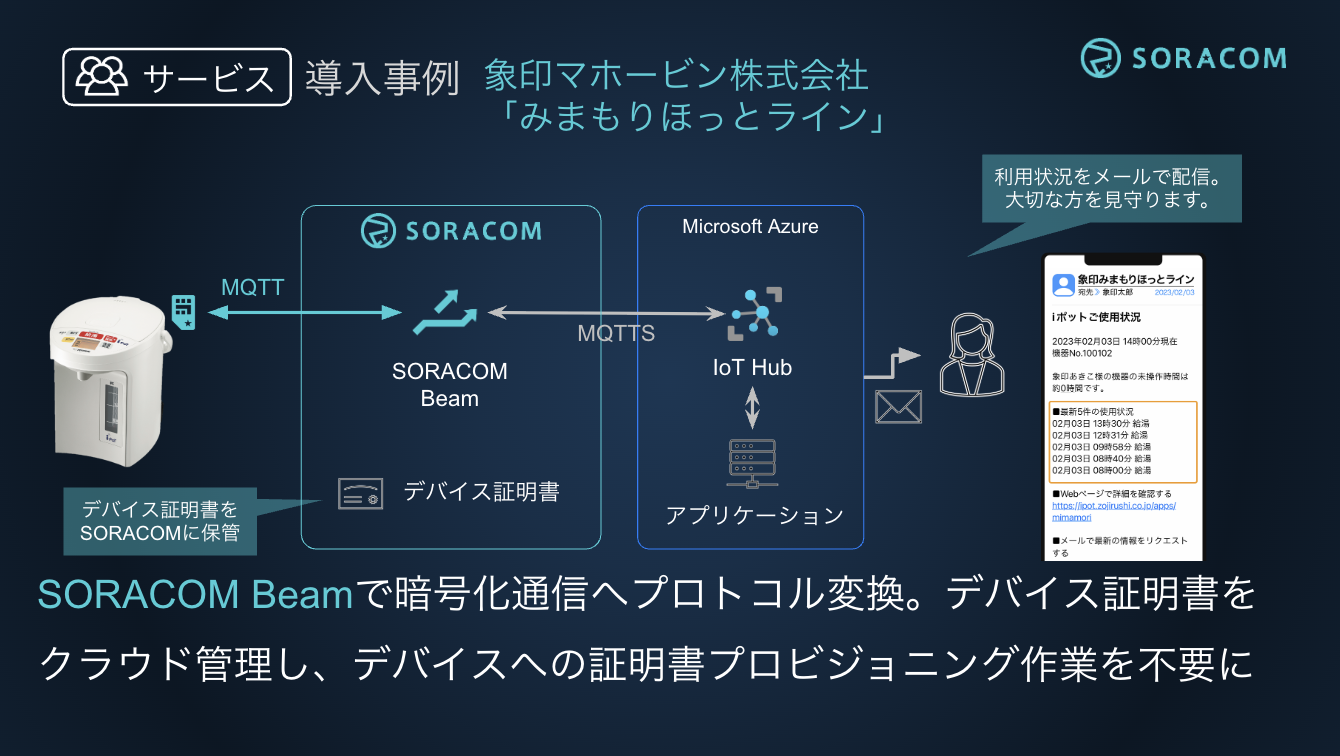

後付けIoTに対して、組み込みIoTは製品やサービスに最初から組み込んでしまう方法だ。子供向けみまもりGPS端末「みてね」を展開するMIXIのようにデバイスをゼロから開発するパターンのほか、ポットに通信機能を追加し、高齢者の見守りを可能にした象印マホービン「みまもりほっとライン」など、既存製品の改良というパターンもある。

既存ビジネスへの追加価値ではなく、新規事業として立ち上げることが多い組み込みIoTでは、顧客体験を向上させることが最重要。そのためには通信やセキュリティ、デバイスの管理など、サービス以外の面倒な作業を減らし、短いタームでサービスの改善を行なう必要がある。こうした組み込みIoTは、スモールスタートしやすいSORACOMのメリットが活きる。

SORACOMは、Webから1回線単位でオーダーでき、eSIMやiSIMなど組み込み方もいろいろ選べる。標準で閉域ネットワークを採用しており、ファームウェアやデバイスの証明書の更新もSORACOMのプラットフォーム側で対応できる。Webブラウザのコンソールも充実しているので、電源オンで簡単に使え、異なる通信をまとめて管理し、欲しい機能だけを自由に組み合わせることが可能だ。

面白いのは、通信事業者でありながら、通信量を減らすサービスも用意している点だ。たとえば、バイナリパーサーはバイナリデータをクラウドで処理しやすいJSON形式に変換することで、通信量を減らすことができる。また、未使用のデバイスをスリープ状態にすることで通信量を抑えたり、通信や稼働状況などを把握するのも容易だ。

さらにIoTプロジェクトのノウハウが乏しい場合は、ソラコムのプロフェッショナルたちが伴走してくれる「SORACOM Booster Pack」というサービスがある。2~4日間までのワークショップでアーキテクチャを構築したり、デバイスやアーキテクチャを学ぶことができる。体験を元に次の課題を検討したり、アクションを提案することが可能になる。

次の10年のキーワードは「無人化」「社会課題」「非スマホ」

10年に渡ってIoTの事例を積み重ねていたSORACOMだが、次はどのようになるのだろうか? また、後付けIoTと組み込みIoTという実績のあるアプローチはどのようにプロジェクトに寄与していくのだろうか? それぞれリンクする「無人化」「社会課題」「非スマホ」という3つのトレンドを考えてみた。

1つ目は「無人化」に寄与するIoTという方向性だ。今までのIoTは現場をデジタル化し、データとして取り込み、見える化という価値を提供してきた。見える化で現場の状況を理解し、オペレーションを変えたり、機器自体を制御することが可能になる。見える化やオペレーションの効率化の先には、当然ながら人を介さない自動化や無人化があるはずだ。

たとえばファミリーレストランでは、ロボットを用いた商品の提供が普通の風景になっているし、非接触を必要とするコロナ禍では、無人店舗も珍しくなくなった。人手不足が深刻な社会問題となっている昨今、飲食、小売、物流、建設など、今まで当たり前のように人がいた現場での「無人化」はこの先どんどん進んでいく。こうした無人化を実現するには、センサーやカメラは必須であり、IoTのニーズは高まっていくはずだ。

2つ目は「社会課題」の解決に寄与するIoTである。前述した人手不足がもっとも典型的だが、そのほかにも過疎化、高齢化問題、インフラの老朽化など日本にはさまざまな課題がある。労働力が豊富だった頃には、人手を介して解決できていた課題の多くが、人手不足で解決できなくなってきている。

こうした社会課題の解決を目的としたスタートアップや新規事業において、組み込み型ものづくりを指向したとき、スモールスタートが容易なIoTサービスにニーズが生まれる。SORACOMであれば、たとえば見守りサービスをIoT電球で実現したヤマト運輸などが典型例。グローバルも含め、こうした事例はどんどん増えていくだろう。

3つ目はIoTにおける「非スマホ」の文脈だ。カメラ、センサー、GPSなど、現在IoTで必要とされている機能のほとんどはスマホが搭載されている。AIの性能も強力で、非常に多機能。それでも専用ハードウェアを作られるのは、スマホを使いこなせないユーザーが多かったり、スマホでは難しいロケーションでの利用があるからだ。

たとえば、アイオー・データ機器のテレビ電話端末「Memet(めめっと)」は、通話開始と停止、ボリュームなど数個のボタンしかない。高齢者でも迷うことなくテレビ電話を使えるようにするため、ハードウェアをイチから設計したパターンだ。また、高温多湿・粉塵の舞う劣悪な環境のほか、電源が確保できないため、なるべくバッテリーで動かしたいというニーズもある。「ひたすら操作の敷居を下げる」「ひたすら現場に寄り添う」こうした場面では、独自の操作体系、保護機構、電力設計を施した専用ハードウェアの方がアドバンテージがある。

「無人化」「社会課題」「非スマホ」という3つのトレンドに対して、ソラコムが引き続き追求し続けるのが、やはり「テクノロジーの民主化」というアプローチだ。IoTを実現するための通信やクラウドが一般化し、生成AIが当たり前の存在になった今、ソラコムは次の10年の構想として「リアルワールドAIプラットフォーム」が発表。いよいよIoTで価値を創出するための基盤は整ってきている。あとはそれを実現するアイデアと人・組織の登場だ。

■関連サイト