はじめに

ソラコムでプロフェッショナルサービス(以下、プロサービス)を担当している須田です。社内ではkeiというニックネームで呼ばれています。

ソラコムでは、有償サービスであるプロサービスを通じて、お客様のIoTシステムプロジェクトの推進を支援しています。特に、プロジェクトの立ち上げフェーズに携わらせていただくことが多くあります。このフェーズでは、「やりたいことは決まっているが、何から始めればよいか分からない」「取り組みの価値や効果がまだ明確になっていない」「どのようなシステムが必要なのかが不明確」といったご相談をよくいただきます。立ち上げフェーズ、特に新しい取り組みや要素を組み合わせて進める場合は、情報が少ない中でプロジェクトを進行させる必要があるため、不確実な状況下で意思決定を行うこと自体が非常に難しいものです。

こうした背景を踏まえ、プロサービスで実施しているワークショップ形式での支援(SORACOM Booster Pack)についてご紹介します。本ブログでは、あまり表に出ることのないファシリテーターがワークショップをどのように組み立てているかに焦点を当ててみました。あくまで私の場合はこうしているという一例ですが、ぜひ参考にしていただければ幸いです!

なぜワークショップ形式なのか

伴走型支援の課題

これまでのプロサービスでは、主に伴走型の支援を提供してきました。つまり、お客様ご自身がプロジェクトを推進し、私たちはその過程で必要な支援を行いながら、最終的にはお客様が自走できる状態を目指すという支援スタイルです。

昨今の目まぐるしいトレンドやニーズの変化のなかでプロジェクトを進めなければならない場合、不確定・不確実な状態で意思決定を行う必要が出てきます。そうした状況では、支援の出だしにおいては伴走というよりも、むしろその分野に詳しい専門家がリードし、共に道筋を立てていくことが求められるケースが多くなっています。そのため、支援の初期段階では、伴走型というよりコンサルティング型の支援が中心となる傾向にあります。

コンサルティング型の支援では、お客様の要望をヒアリングし、それをもとにこういったことが必要ではないかと提案しながら、具体的な要件整理やシステム設計に必要な情報や確認事項をこちらでも準備します。そして、それに対するお客様のフィードバックを反映しつつ、ゴールに向かって進めていくスタイルです。

コンサルティング型支援における課題設定の難しさ

不確定・不確実な状況下において、特にプロジェクトの立ち上げフェーズでは、コンサルティング型の支援にも課題が生じます。コンサルティング型支援では、課題に対する直接的な解決策を提示したり、複数の選択肢を示したりと、何らかの解を提供することが求められます。そのためにはヒアリングやディスカッションを重ねていく必要がありますが、立ち上げフェーズでは、お客様自身も「自分たちが何を実現したいのか」をまだ明確に言語化できていないことが多く、また、プロジェクトメンバー間でも認識にズレがあることが少なくありません。そうした状況では、双方が手探りの中で検討を進めることになります。

たとえコンサルティング型の支援であっても、検討の出発点となるのは「お客様自身がどうしたいのか」という意志です。私たちは、他社事例やこれまでの経験をもとに、ヒントやきっかけとなる情報をご提供することはできますが、最終的な判断はお客様ご自身に委ねられます。しかし、分からないことが多すぎて判断が難しくなることもあります。その結果、プロジェクトの最初の段階である要求事項の整理に多くの時間を費やしてしまうケースも少なくありません。

お客様自身で言葉を紡ぐワークショップという選択

そこで私たちは、従来とは異なるアプローチとして、ワークショップ形式での支援に取り組んでいます。この手法では、あらかじめテーマを明確に設定したうえで、1〜2日ほどのまとまった時間を確保し、お客様ご自身を中心にディスカッションを行っていただく形式をとっています。プロサービスのメンバーは、議論の内容には深く介入せず、ファシリテーターとして進行のサポートに徹します。

こうすることで、お客様自身がテーマに対する課題やゴール、やるべきことを自ら整理し、見える化していただくことを重視しています。お客様が自身の言葉で課題やゴールを語れるようになることで、その後のプロジェクト推進においても認識のずれや曖昧なコミュニケーションを防ぐことができ、スムーズな進行が期待できます。

ワークショップの進め方

ご支援の流れ

プロサービスとして提供しているワークショップは大きく5つの作業から構成されています。

| 作業 | 説明 |

|---|---|

| 事前のお打ち合わせ | ワークショップのゴールやテーマ、実施日時などを決めるために、事前打ち合わせを行っています。この中で当日のテーマをゴールに基づいて明確化し、必要に応じて事前課題を設定します。また、参加者の調整もお客様にお願いしています。 |

| 準備 | ワークショップ当日に向けた準備期間です。この期間で具体的なワークショップの流れを考えます。また宿題事項がある場合は双方でこの期間で対応します。 |

| ワークショップの実施 | 1−2日間のワークショップを実施します。ワークショップ当日はプロサービスのメンバはファシリテーションに専念します。 |

| レポート作成 | ワークショップで議論された内容をレポートにまとめます。 |

| 振り返り | 作成したレポートをもとに参加者全員で振り返りを行います。特に、ワークショップの後に何をしなくてはいけないかといったNext Actionについて議論する時間を主にしています。 |

ワークショップは実施して終わりではなく、当日の議論内容を以下のようなレポートにまとめてお渡ししています。単に結論だけでなく、その過程も記録することで、参加していないメンバーでも議論の流れを追えるようにしています。これにより、お客様側で同様の議論が必要になった際にも、レポートを参照することで手順を再現しやすくなることを目指しています。

ワークショップの規模

プロサービスのワークショップでは、参加者を多くても5〜6人に絞るようにしています。人数が増えると一人ひとりの発言量が減り、自分ごととして捉えにくくなるためです。また、グループワークも状況に応じて、全員で進める形式と、2〜3人のサブグループで作業する形式を使い分けています。ワークショップでは、議論を具体的なアクションにまで落とし込むことが求められることが多いため、少人数で深い議論ができる構成が適していると考えています。こうした観点からも、5〜6人程度がベストな規模だと感じています。

ただし、これはテーマや目的によって変わります。たとえば、「具体的な意思決定」ではなく、「アイデア出し」や「情報の収集」に重きを置くワークショップであれば、参加者が多くてもサブグループごとにアクティビティを進めることで、スケーラブルに実施することも可能です。

ワークショップを組み立てる

複数テーマに分割する

「システムデザインについてワークショップで議論したい」といったご相談をいただくことがよくあります。 しかし、特に立ち上げフェーズでは、要件がまだ固まっていないケースも多く、いきなりシステム構成や機能の話に入ってしまうと、議論が発散して終わってしまう懸念があります。

その理由は、そもそも「なぜそのシステムが必要なのか」「なぜその機能が必要なのか」といった出発点となるシステムへの要求事項が曖昧だったり、プロジェクトメンバー間で認識のズレがあるためです。その結果、本当に必要な機能を見極めたり、限られたリソースの中で優先順位をつけたりすることが難しくなってしまいます。そのため、立ち上げフェーズでこうしたご相談をいただいた際には、必ず前段階として「どんな価値を提供したいのか」「どんな機能が必要か」といった点から整理を始めるようにしています。

具体的には、以下のようにテーマを段階的に分けてワークショップを構成することが多くあります。こうした進め方により、プロジェクトの出発点となる要求事項を共通認識として持ちながら段階的に議論を進めることができ、一見遠回りに見えても、優先順位をつけながら着実に議論を深めていくことが可能になります。

| テーマ | 目的 |

|---|---|

| システムへの要求事項は何か | そのシステムを通じて何を実現したいのか、誰のどんな課題を解決するのか、誰にどんな価値を届けられるのかを整理します。この議論を先に行うことで、後続の機能検討において「なぜその機能が必要なのか」が明確になります。 |

| 要求事項を満たすために必要な機能は何か | 整理した要求事項をもとに、それを満たすために必要な機能を洗い出します。事前に根拠となる要求事項が出ているため、議論の焦点が絞られ、意見が出しやすくなります。 |

| 開発の優先度を考える | 洗い出した機能に対して優先順位をつけます。何を重視するかによって基準は異なりますが、「これがなければサービスが成立しない」と思うコア機能を軸に検討するのが一般的です。 |

| ロードマップを作る | 優先順位をもとに、どの順番で開発を進めるかを整理します。ここでも最初に整理した要求事項が効いてきます。「いつ・誰に・どの価値を届けるか」に基づき、必要な機能をいつまでに用意するかを検討します。この段階では、制約を考えずに理想ベースで計画を立てることがポイントです。 |

| 必要なリソースやアクションは何か | 作成したロードマップを実現するために必要なリソースや具体的なアクションを整理します。ここまでの検討を通じて、プロジェクトを本格始動させるために「今すぐ取り組むべきこと」が見えてきます。 |

流れを組み立てる

イノベーションカード

ワークショップのテーマが決まったら、まずは最終的に達成したいゴールと、各テーマごとのアウトプットを明確にします。そのうえで、それらを実現するために、ワークショップ全体の流れを設計していきます。

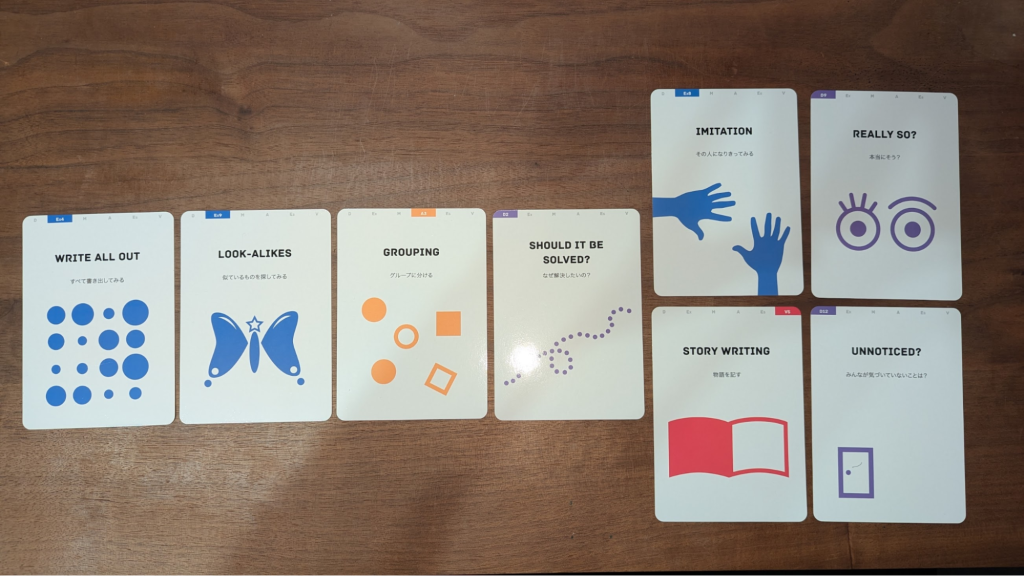

この段階で私が活用しているのが、ツクリビト株式会社さんが提供しているイノベーションカードです。イノベーションカードとは、思考や発想を促す言葉が書かれたカードで、議論を促すために使います。

ワークショップでは、過去の経験や固定観念にとらわれず、自由な視点で議論を進めることが、新たな発見や洞察につながります。イノベーションカードは、そうした自由な発想を引き出し、これまで思いつかなかったような角度からの議論を可能にしてくれます。私はファシリテーション中だけでなく、ワークショップの準備段階から積極的に取り入れています。

イノベーションカードについてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひチェックしてみてください。

準備段階での活用

準備段階でも、過去の経験からある程度のパターンは見えてきますが、それが常に最適とは限りません。むしろ、そのパターンに縛られてしまうと、ファシリテーター自身の視点が固定化され、議論の幅を狭めてしまう恐れがあります。そこで私は、イノベーションカードを使って、ゼロベースで議論の流れを組み立てるようにしています。

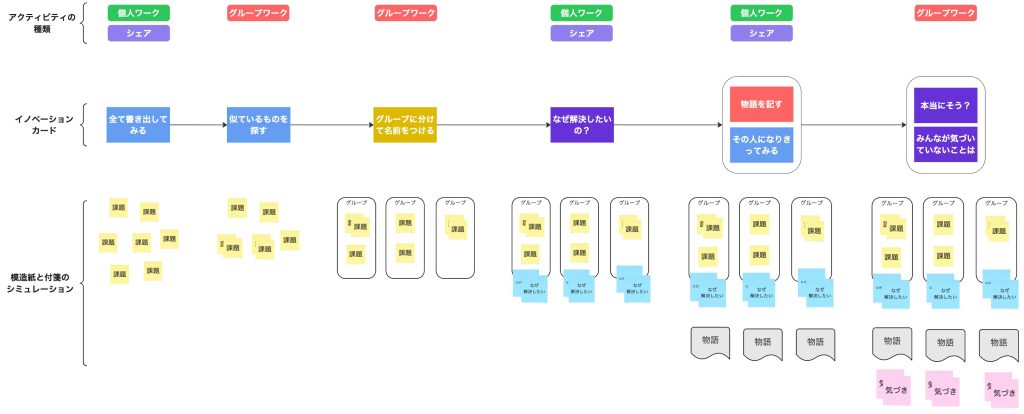

例として、システムを通じて解決したい課題を深掘りする議論での、カードの組み合わせを下記表にまとめました。このようにカード一枚だけでなく、複数枚を組み合わせて一つの問を作ることもできます。カードを組み合わせて流れを構築する作業は、トレーディングカードゲームでデッキを構築する感覚に近く、そういったゲームに馴染みのある方にはイメージしやすいかもしれません。

このように、カードを組み合わせて議論の流れを考えながら、その議論を促すための問いかけを導いていきます。

| 利用するカード | 議論の流れ | 問いかけ |

|---|---|---|

| すべて書き出してみる | みんながシステムを通じて解決したい、解決しなくてはいけないと思っている課題を書きだしてもらう | システムを通じて解決したい課題、解決しなくてはいけないと考えている課題は何ですか? |

| 似ているものを探してみる | 書きだした課題で似た内容のもの、同じ内容のものをマージしてもらう | 課題の中に同じ内容をさすものはありますか? |

| グループに分ける | 課題をグルーピングして、グループに名前もつけてもらう | 挙げられた課題に共通する特徴はありますか?それを説明する言葉は何ですか? |

| なぜ解決したいの? | グループ毎になぜそれらの課題を解決したいのか、解決する必要があるのかを議論する | この課題が解決できると、誰にどんな価値がありますか? |

| その人になり切ってみる+物語を記す | 課題に直面している当事者になりきって、現状と課題が解決された未来を想像して一日の業務の流れを物語形式で書いてもらう | システムの利用者になりきってどんな1日を送れそうですか? |

| 本当にそう?+みんながきづいていないことは? | 物語を書いてみて当初想定していた課題は本当に真の課題なのか、なりきってみて見えてきたことをシェアしあう | 期待通りの価値を感じられましたか?ギャップはどこにありましたか? |

アクティビティに落とし込む

アクティビティの構成

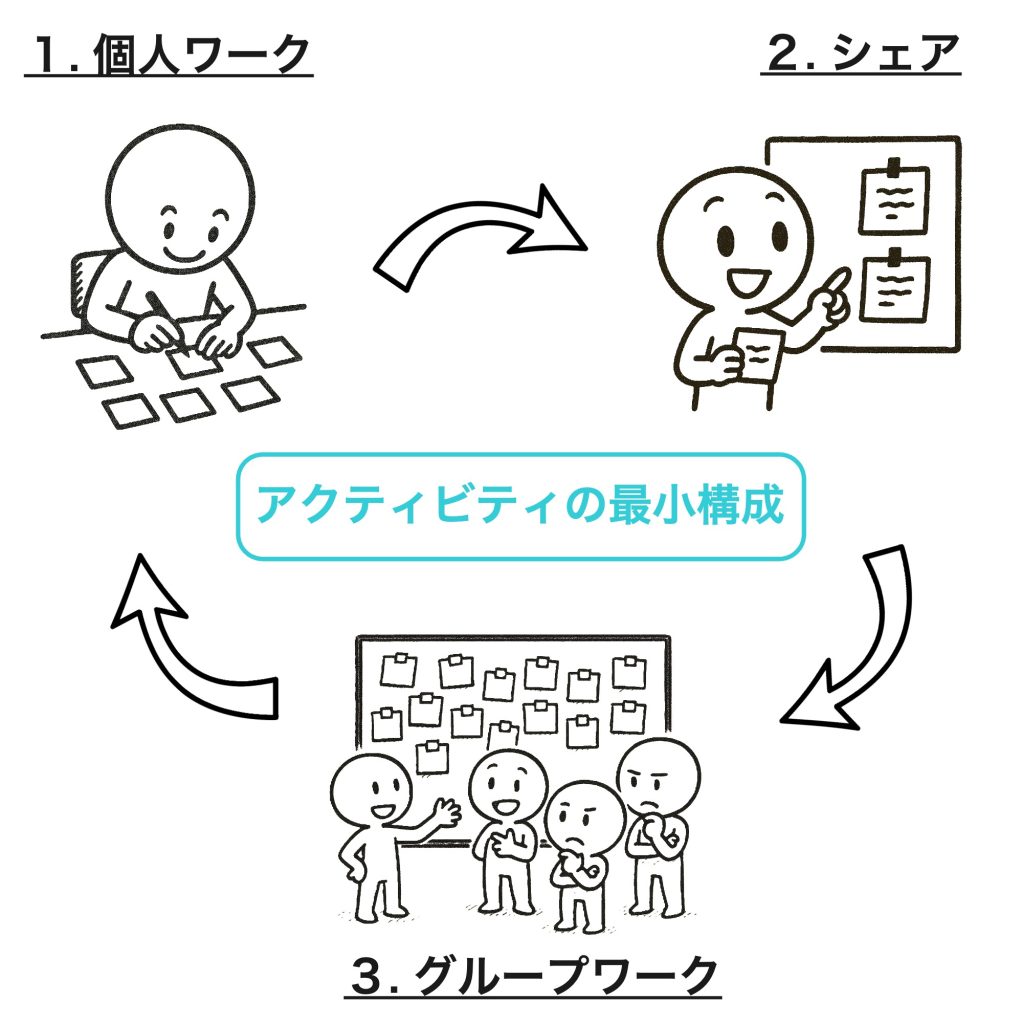

ワークショップ中にワークする内容を本ブログではアクティビティと表記しています。アクティビティを考えるにあたって、基本的な構成は以下になります。

まずは、参加者それぞれがアイデアを付箋に書き出し、それをシェアし合います。その後、それらをもとにグループでディスカッションを行います。この流れをアクティビティの最小単位としています。このサイクルを何度も繰り返すことで、議論のアウトプットをインクリメンタルに成長させていきます。個人でしっかりと考える時間を確保し、そのうえで他者と議論することで、個人では辿り着けない視点やアイデアの広がりが生まれます。

まだワークショップを手探りで実施していた頃は、個人ワークの時間を明確には設けず、いきなり全員で意見を出し合う形式で進めることが多くありました。しかしその結果、発言が特定の参加者に偏ってしまい、議論の内容に対して全員の納得感が得られにくいという課題がありました。この経験から、まずは一人ひとりが自分の考えを整理する時間を確保し、そのうえでグループディスカッションに移る流れの重要性を強く感じるようになりました。

こうしたアイデアだけでなく、ワークショップを進めるうえでの考え方やルールが丁寧に整理されていて、とても参考になった書籍があります。アイデアの出し方だけでなく、進行の土台としても助けられる場面が多く、折に触れて読み返しています。これからワークショップをやってみたい方にもおすすめです。

アクティビティの流れを考える

組み立てた問いの流れをもとに、参加者に実際に取り組んでもらうアクティビティへと落とし込んでいきます。ワークショップは模造紙と付箋を使って実施するため、模造紙上で付箋がどのように遷移していくかをシミュレーションしながら設計を進めます。

私は、Miroなどのオンラインホワイトボードを活用し、模造紙と付箋の配置を再現しながら、議論の流れを具体的にシミュレーションしています。以下は、先ほど紹介したカードの組み合わせをもとに、Miro上で議論の流れと付箋の遷移を想定した例です。カードの下には、想定される議論の流れに応じて付箋をどう配置・移動させるかを記載しており、各アクティビティが「個人ワーク」か「グループワーク」かも、最上部にメモしています。

このように、Miro上で何度もシミュレーションを繰り返しながら、各テーマ内、そしてテーマ間のつながりがスムーズになるように流れを設計します。最終的な目標に向かって自然に議論が進んでいく構成を目指しています。

下記は、実際に2日間のワークショップを実施した際に準備したMiroの一例です。こうした準備作業は、ワークショップ当日のファシリテーションにおける地図として機能します。

なお、普段どのようにMiroを活用しているかについて、以前ブログにまとめたのでぜひご覧ください。

ファシリテーターとしての振る舞い

ワークショップ当日、プロサービスのメンバーはファシリテーションに専念します。そのため、議論の中身には立ち入らず、設定したゴールに向けて議論がスムーズに進むようサポートすることに注力します。

その際にも、イノベーションカードを活用しています。たとえば、意見が出にくくなっていたり、同じ議論を繰り返していたりする場合には、一度視点を切り替えるためにカードを提示し、新たな発想や方向性から再び議論を促します。

下記画像のように、カードを貼ってそのカードの内容にしたがって再度議論をしてもらうような使い方をしています。

ワークショップ当日の柔軟な対応

準備段階では、さまざまな展開を想定し、ワークショップの流れを丁寧に設計しますが、当日すべてを予定どおりに進行できることは稀です。

議論が進む中で、当初注力する予定だった部分とは別のポイントに重要性が見いだされ、そこに時間をかけるケースも少なくありません。こうした場合には、その場の議論の盛り上がりや参加者の関心に応じて、アクティビティの取捨選択や重点の置き方を調整します。準備段階で作成した地図があることで、現在地・目的地・そのルートが把握でき、想定外の展開にも冷静に対応できるようになります。

このように、イノベーションカードを活用しながら、事前に丁寧にワークショップの構成を練り、当日は状況に応じて柔軟に対応することで、参加者にとってより有意義な体験を提供できると考えています。

おわりに

IoTシステム開発の立ち上げでお困りの方は、ぜひソラコムのワークショップをご検討ください!サービスの詳細については弊社問合せフォームよりお問合せください。

― ソラコム須田 (kei)